箕子 전승의 확대 과정과 그 역사적 맥락

― 중국 고대 문헌을 중심으로

吳 炫 受*

* 한국학중앙연구원

Ⅰ. 머리말

Ⅱ. ‘朝鮮’과 ‘箕子’ 관련 사료의 종합적 검토

Ⅲ. 箕子朝鮮說 형성과 확대 과정

Ⅳ. 맺음말

•국문초록

‘朝鮮’을 기재한 고대 문헌에서 殷․周 교체기에 箕子朝鮮 조문은 14회라는 많은 회수가 기재되어 있지만, 西周代에는 단 1회도 기재되어 있지 않다. 따라서 箕子와 朝鮮을 연계시키고 있는 기사들이 역사적 사실을 보여주고 있는지에 대한 문헌 고증의 필요성이 제기된다.

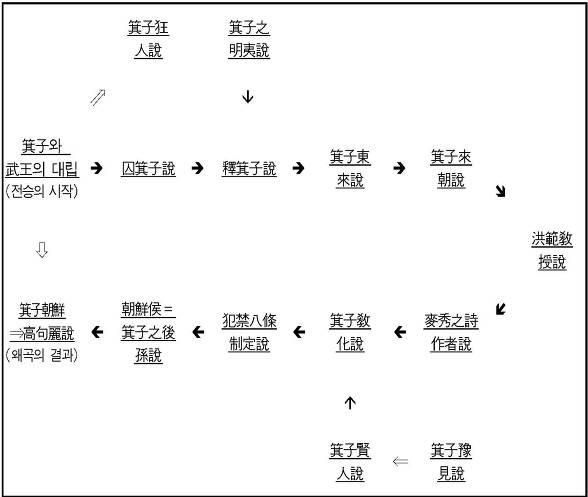

우선 箕子朝鮮說 등장 이전의 기자 전승을 분석해 보았는데, 기자 전승의 원형은 기자와 紂王의 대립이었다. 이것이 ‘囚箕子說’ → ‘釋箕子說’ → ‘箕子來朝說’ → ‘洪範敎授說’의 순으로 확대되었다. 그리고 이로부터 기자와 조선을 연계시킨 전승이 새로이 추가되어 간다. 尙書大傳은 기자를 조선과 연계한 최초의 문헌으로, 前漢 武帝代 伏生의 문도가 스승의 가르침을 바탕으로 저술한 것으로 볼 수 있다.

이후 기자 전승은 史記 단계에 ‘麥秀之詩作者說’이, 漢書에서는 ‘箕子敎化說’과 ‘犯禁八條' 항목이, 또 魏略에서는 ‘朝鮮侯=箕子之後孫說’이, 三國志와 後漢書에서는 ‘犯禁八條制定說’이, 마지막으로 隋書와 太平寰宇記에서는 ‘箕子朝鮮⇒高句麗說’이 새로 등장한다. 이러한 기자 전승이 확대된 역사적 배경은 前漢 武帝의 조선 정벌과 樂浪郡의 효율적 통치, 그리고 隋․唐代 고구려 침략시에 침공의 명분을 얻기 위해 필요했던 사상과 역사 방면에서의 조치로 보인다. 따라서 箕子朝鮮說은 해당 전승이 필요했던 시대의 역사적 산물로서 실제 역사를 반영하고 있는 것은 아니라 할 수 있다.

•주제어

箕子—紂王對立說, 囚箕子說, 釋箕子說, 箕子來朝說, 洪範敎授說, 麥秀之詩作者說, 箕子敎化說, 朝鮮侯=箕子之後孫說, 犯禁八條制定說, 箕子朝鮮⇒ 高句麗說

Ⅰ. 머리말

고조선사 연구에서 기자조선 문제는 지난 100년 간 끊임없는 논쟁거리였다. 대체로 남․북한 학계에서는 기자조선을 부정하고, 중국 학계는 이를 인정하여 왔다. 중국학계는 黃歷鴻과 吳晋生1)이 尙書大傳에 대해 무조건적인 신뢰를 보이고 있다. 그리고 閻海2)는 周易 「明夷」篇에 보이는 ‘明夷’에 대해, 丁征磊3)도 明夷와 ‘八條之敎’에 대해 기자조선과 관련시키고 있다. 張博泉4)과 李德山5)은, 三國志와 後漢書에 보이는 ‘八條之敎’가 역사적 사실임을 의심치 않는다.

중국학계의 무비판적인 태도에 비해서, 남․북한 및 일부 러시아 학계에서는 대체로 기자 전승의 시대적 맥락을 분석하는 데 심혈을 기울였다. 1960년 대에 이미, ‘箕子東來說’은 날조되고,6) 심지어는 문학적인 색채까지도 띈 것으로,7) 漢나라 세력이 한반도에 세력을 뻗치면서 생긴 부산물이라는 견해8)가 제시되었다. 80년대에 들어서서 箕子東來說이 秦․漢代 이후 구체화되었다는 연구,9) 고조선 지역에 대한 중국 측의 권리 확보 차원이었다는 연구,10) 武王의 기자방문과 기자의 洪範演述說이 전설상의 箕子東走․東封說과 결합되었다고 본 연구,11) 기자 전승의 윤식․확대를 논한 연구12) 등이 있었다.

1) 黃歷鴻․吳晋生, 「“箕子朝鮮”鉤沉」, 北方文物 3, 2001, 52~56면.

2) 閻海, 「箕子東走朝鮮探因」, 北方文物 2, 2001, 6면.

3) 丁征磊, 「중국의 기자(箕子)조선에 관한 인식」, 선문대 석사학위논문, 2007, 9~19면.

4) 張博泉, 「箕子‘八條之敎’的硏究」, 史學集刊 1, 1995, 19~25면.

5) 李德山, 「關于古朝鮮几个問題的硏究」, 邊疆史地硏究 2, 2002, 59~60면.

6) 리지린, 고조선 연구, 열사람, 1963, 129~130면.

7) 丁仲煥, 「箕子朝鮮考」, 東亞論叢 2, 동아대학교, 1964, 11면.

8) 沈㬂俊, 「箕子東來與否와 㠱侯에 대하여」, 淑大史論 2, 淑明女大 史學科, 1965, 38면.

9) 尹乃鉉, 「箕子新考」, 韓國史硏究 41, 한국사연구회, 1983, 3~6면.

10) 유.엠.부찐 저, 國史編纂委員會 역, 古朝鮮, 國史編纂委員會, 1976, 109~112면.

11) 李丙燾, 韓國古代史硏究, 博英社, 1987, 44~45면.

12) 全海宗, 「古代 中國人의 韓國觀」, 동아시아사의 비교와 교류, 지식산업사, 2000, 34~48면.

2000년대에 들어 와서는, 조선 정벌과 漢郡縣 지배의 정당성 확보 차원으로 본 연구,13) 漢人들의 위만조선에 대한 관심과 「洪範」篇의 부상 등에 기인한다고 본 연구,14) 기자가 옥에 갇힌 전승에서부터 隋代에 고구려 침략의 명분으로 작용했던 시기까지를 분석한 연구,15) 樂浪郡으로부터의 자료 축적과 고조선 지배의 당위성 및 토착화된 漢人들의 가계 현시 욕구로 본 연구가16) 있었다. 이러한 남․북한 학계의 논설은 대체로 중국 학계의 연구보다 기자조선 관련 기록들을 합리적으로 해석하려는 경향이 있었다. 그러나 기자 및 기자조선를 다루고 있는 고대 문헌들에 대한 분석이 다소 정치하지 못하고, 전체 기자 전승이 어떠한 역사적 맥락 속에서 어떻게 확대되어 갔는지를 정확히 집어내지 못한 감이 든다.

그런데 기자 전승의 문제를 고조선사의 체계 속에서 파악하려면, 우선 ‘기자’와 ‘조선’ 관련 기록의 상관 관계부터 파악해야 한다. 따라서 본격적으로 기자 전승의 양상을 다루기에 앞서, 전체 고조선을 다루고 있는 중국 고대 문헌 속에서 기자조선의 기재 현황은 어떠한지 파악하고자 한다. 이어서 기자 전승의 원형은 무엇이고, 그리고 이것이 어떻게 변천하였는지 밝히고자 한다.

최종적으로는 기자 전승의 확대 과정은 어떠한 계기에 따라 이루어진 것이고, 또 그 역사적 맥락은 무엇인지 고찰해 보도록 하겠다.

13) 이성규, 「고대 중국인이 본 한민족의 원류」, 한국사시민강좌 32, 일조각, 2003, 134면.

14) 沈載勳, 「상쟁하는 고대사 서술과 대안 모색― 詩經 “韓奕”편 다시 읽기」, 東方學志 137, 延世大 國學硏究院, 2007, 275~281면.

15) 조원진, 「기자조선 연구의 성과와 과제」, 단군학연구 20, 단군학회, 2009, 399면.

16) 오강원, 「삼국지 배송지 주와 위략 고조선 관련기사」, 정신문화연구 35-3, 한국학중앙연구원, 2012, 168면.

Ⅱ. ‘朝鮮’과 ‘箕子’ 관련 사료의 종합적 검토

1. ‘朝鮮’ 기재 사료의 현황 분석

중국의 고대 문헌과 사서에는 ‘조선’ 관련 기록이 기재되어 있어, 고조선 연구에 적잖은 도움을 주고 있다. 검토 대상으로 삼을 수 있는 문헌과 사서로는 先秦時代와 漢代에 성서된 管子, 戰國策, 淮南子, 鹽鐵論, 易林, 尙書大傳, 潛夫論, 說文解字, 山海經, 漢書 등이 있다.

後漢書와 三國志는 성서 시기가 비교적 늦지만, 양서에는 ‘朝鮮侯’를 언급하고 있는 魏略이 소개되어 있어, 분석의 대상으로 삼을 만하다.

이들 문헌 및 사서에서 ‘조선’ 기재 상황을 살펴보면, 管子 3회, 戰國策 1회, 淮南子 2회, 鹽鐵論 6회, 易林 5회, 潛夫論 1회, 尙書大傳 2회, 說文解字 2회, 山海經 2회, 史記 42회, 漢書 51회, 後漢書 15회, 三國志 10회 등, 총 142회이다.

이와 같은 방대한 기사들과 기자와의 상관관계를 분석하기 위해서는, 먼저 각 기사가 어떤 역사적 시대를 배경으로 기록된 것인지에 대한 분류가 필요하다.

‘조선’의 기록은 역사적 배경을 시대순으로 봤을 때, 殷․周 교체기 ‘기자의 朝鮮東來’ 기사가 가장 앞선다. 그리고 春秋時代 齊나라 桓公의 북벌과 戰國時代 燕나라의 東胡 및 조선 공략, 그리고 秦나라의 조선 침략, 漢

나라의 조선 정벌에 따라, 고조선사의 전개는 획기적인 변화를 겪는다.

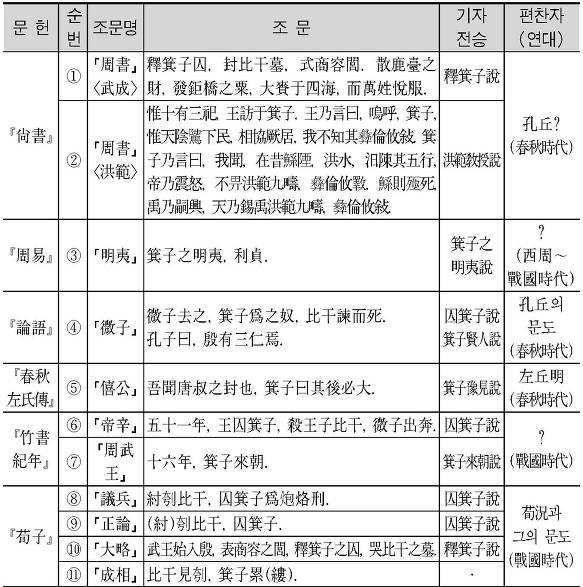

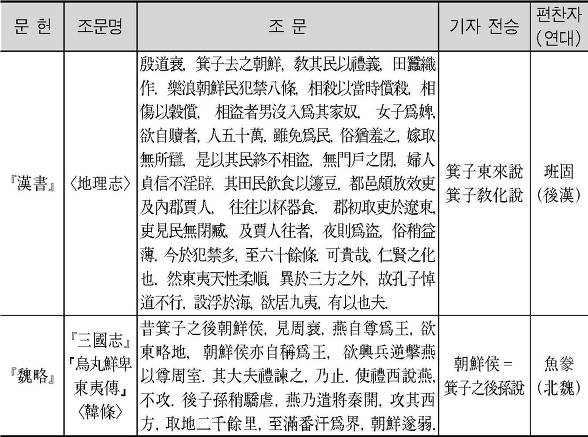

그러므로 142회의 ‘조선’ 기재는 1)殷․周 교체기, 2)西周時代, 3)齊나라의 북벌전후(春秋時代), 4)전국 燕나라의 침략 전후(戰國時代), 5)秦나라 침략기(秦帝國期), 6)漢나라 침략기(漢帝國期) 등, 총 여섯 시기로 분류 가능하다. 이들 기사들을 시기 분류한 바에 따라 구체적으로 나타내면, <표 1>과같다.

<표 1> ‘朝鮮’ 기사의 시대 배경 현황

비고: 시대가 불분명한 기사는 합산에서 제외/ 동일시기 기사는 중복합산

이상과 같은 분석을 통해서, ‘조선’은 殷․周 교체기를 배경으로 하는 사료에서부터 등장하고 있음을 알 수 있다. 그런데 위 <표 1>에서 보면, 殷․周 교체기, 西周時代, 春秋時代, 戰國時代, 秦帝國期, 漢帝國期로 넘어가면서 ‘조선’이 기재된 회수는 14회, 0회, 3회, 9회, 6회, 109회로 전반적으로 많아지고 있다. 시간이 흐르면서 중국 세력의 영역은 확대되었고, 또 그에 따라 외방에 대한 지식과 견문이 확장되는 것은 너무나 당연한 것이다. 그런데 殷․周 교체기라는 매우 한정된 시간에는 무려 14회라는 많은 회수가 기재되어 있지만, 300~400년간의 西周時代에는 단 1회도 기재되어 있지 않다는 점에 대해서는 의아스럽다. 이상한 현상은, 이 시기 ‘조선’과 관련되어 언급되는 기사가 공히 ‘기자의 조선 지역으로의 동래’를 다루고 있다는 것이라서 의구심은 더욱 커진다.

기자가 조선으로 갔다는 최초의 기록인 尙書大傳 이전의 先秦 문헌상에 나타나는 기자는 殷나라의 마지막 충신이자, 어진 인물로만 묘사되었고, 조선과는 어떠한 연관성도 찾을 수 없다.17) 그러던 것이 尙書大傳과 史記,「宋微子世家」에서부터 기자를 조선에 연결시키고 있는데, 史記에서 기자는 독립된 ‘世家’로 분리되지도 못했고, 「宋微子世家」에서조차도 武王이 ‘克殷’한 이후의 행적과 관련하여 간략하게 언급하고 있을 뿐이다.18) 그 밖의 문헌들에서도 西周 武王이 殷나라의 紂王에 의해 옥에 갇힌 기자를 풀어주자,

기자가 부끄러워하여 조선으로 갔고, 武王이 그를 조선에 봉했다는 내용이다.이러한 설이 성립하려면, 기자가 동래하기 이전에 조선은 이미 존재했다는 것을 전제로 해야 한다. 그러한 조선이 기원전 11~8세기에 문헌상에 기록되지 않다가, 기원전 7세기 春秋時代가 개막하면서 다시 등장한다는 것은 뭔가 석연치 않은 느낌을 준다.

그리고 ‘조선’을 언급한 문헌 중에서 가장 이른 시기, 즉 春秋~戰國時代에 걸쳐 성서된 것으로 알려진 管子에는 기자와 관련된 내용이 일체 없다.

漢나라 이후의 사서에서 조선을 언급할 때, 혹은 사서의 주석가들은 대부분 ‘조선’과 관련하여 기자의 조선 동래를 언급하고 있다. 중국 측에서 기자조선의 동래가 그렇게 중요한 사실이라면, 管子에서 조선을 다룰 때, 기자를 언급하는 게 이치에 맞을 것이다. 따라서 기자조선 전승은 최소한 戰國時代 이후에 가서야 생겨난 것으로 보아야 한다. 이러한 점들은 ‘기자조선’에 대한 신뢰성을 반감시키고 있다. 그러므로 기자조선을 처음으로 언급한 尙書大傳을 필두로 하여, 각 문헌들에 대한 정밀한 문헌 고증이 필요한 것이다.

‘기자조선’을 언급한 문헌으로는 前漢代(기원전 206~기원후 8년)에 편찬된 尙書大傳․史記․易林, 後漢代(25~220년)에 편찬된 潛夫論․ 漢書, 三國時代 魏나라(220~265년) 사람이 편찬한 魏略, 西晋代(265~ 316년)의 三國志와 劉宋代(420~478년)의 後漢書, 唐代(618~907년) 魏徵과 長孫無忌가 편찬한 隋書, 北宋代(960년~1126년) 樂史가 편찬한 太平寰宇記가 있다.

이 문헌들을 탐색하다 보면, 기자조선과 관련된 문제에 대한 해결점을 찾을 수 있을 것이라 믿는다. 그런데 이러한 문헌들을 본격적으로 탐색하기에 앞서, 기자 전승의 원형은 무엇인지가 먼저 규명되어야 할 필요가 있다. 그것을 밝힐 수 있다면, 이 원형으로부터 어떠한 시기에, 어떠한 과정을 거쳐 기자 전승이 확대되었고, 또 그 역사적 배경은 무엇인지 탐색이 가능할 것이기 때문이다.

17) 조원진, 앞의 논문, 399면.

18) 吳江原, 「중국 중고교 역사 교과서의 古朝鮮 서술 분석과 비판」, 중국 역사 교과서의 한국 고대사 서술문제, 동북아역사재단, 2006, 35면.

2. 기자 전승의 원형 탐구

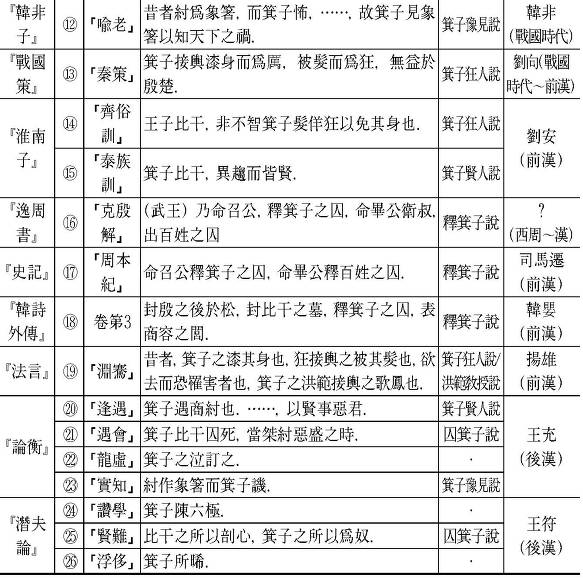

箕子朝鮮說이 등장하기 이전의 상황에서 기자 전승을 다루고 있는 문헌으로는 尙書, 論語, 周易, 春秋左氏傳, 竹書紀年, 荀子, 韓非子, 戰國策, 淮南子, 逸周書, 史記, 漢詩外傳, 法言, 論衡, 潛夫論 등이 있다.

이들 문헌에서는 대체로 기자와 紂王, 기자와 武王 간의 관계에 대해서 짤막한 기사를 담고 있다. 각 기사들을 표로 정리하면 다음과 같다.

<표 2> ‘箕子朝鮮說’ 등장 이전의 箕子 관련 기재 현황

尙書

①「周書」<武成>

釋箕子囚, 封比干墓, 式商容閭. 散鹿臺之財, 發鉅橋之粟, 大賚于四海, 而萬姓悅服. / 釋箕子說

②「周書」<洪範>

惟十有三祀, 王訪于箕子. 王乃言曰, 嗚呼, 箕子, 惟天陰騭下民, 相協厥居, 我不知其彝倫攸敍. 箕子乃言曰, 我聞, 在昔鯀陻, 洪水, 汨陳其五行, 帝乃震怒, 不畀洪範九疇, 彝倫攸斁. 鯀則殛死, 禹乃嗣興, 天乃錫禹洪範九疇, 彝倫攸敍. / 洪範敎授說

/ 孔丘?(春秋時代)

周易

③ 「明夷」

箕子之明夷, 利貞. / 箕子之明夷說 / ? (西周~戰國時代)

論語

④ 「微子」

微子去之, 箕子爲之奴, 比干諫而死. 孔子曰, 殷有三仁焉. / 囚箕子說 箕子賢人說 / 孔丘의 문도 (春秋時代)

春秋左氏傳

⑤「僖公」

吾聞唐叔之封也, 箕子曰其後必大. / 箕子豫見說 / 左丘明 (春秋時代)

竹書紀年

⑥「帝辛」

五十一年, 王囚箕子, 殺王子比干, 微子出奔. / 囚箕子說

⑦「周武王」

十六年, 箕子來朝. / 箕子來朝說

/ ? (戰國時代)

荀子

⑧「議兵」

紂刳比干, 囚箕子爲炮烙刑. / 囚箕子說

⑨ 「正論」

(紂)刳比干, 囚箕子. / 囚箕子說

⑩ 「大略」

武王始入殷, 表商容之閭, 釋箕子之囚, 哭比干之墓. / 釋箕子說

⑪ 「成相」

比干見刳, 箕子累(縷). /

/ 荀況과 그의 문도 (戰國時代)

韓非子

⑫ 「喩老」

昔者紂爲象箸, 而箕子怖, ……, 故箕子見象 箸以知天下之禍. / 箕子豫見說 / 韓非(戰國時代)

戰國策

⑬ 「秦策」

箕子接輿漆身而爲厲, 被髮而爲狂, 無益於殷楚. / 箕子狂人說 / 劉向(戰國時代~前漢)

淮南子

⑭「齊俗訓」

王子比干, 非不智箕子髮佯狂以免其身也. / 箕子狂人說

⑮「泰族訓」

箕子比干, 異趨而皆賢. / 箕子賢人說

/ 劉安(前漢)

逸周書

⑯「克殷解」

(武王) 乃命召公, 釋箕子之囚, 命畢公衛叔, 出百姓之囚 / 釋箕子說 / ?(西周~漢)

史記 ⑰

「周本紀」

命召公釋箕子之囚, 命畢公釋百姓之囚. 釋箕子說 / 司馬遷 / (前漢)

韓詩外傳

⑱ 卷第3

封殷之後於松, 封比干之墓, 釋箕子之囚, 表商容之閭. / 釋箕子說 / 韓嬰(前漢)

法言

⑲ 「淵騫」

昔者, 箕子之漆其身也, 狂接輿之被其髮也, 欲去而恐罹害者也, 箕子之洪範接輿之歌鳳也. /箕子狂人說.

洪範敎授說 / 揚雄(前漢)

論衡

⑳ 「逢遇」

箕子遇商紂也. ……, 以賢事惡君. / 箕子賢人說

21.「遇會」

箕子比干囚死, 當桀紂惡盛之時. / 囚箕子說

22.「龍虛」

箕子之泣訂之. ㆍ

23.「實知」

紂作象箸而箕子譏. / 箕子豫見說

/ 王充(後漢)

潛夫論

24.「讚學」

箕子陳六極.

25.「賢難」

比干之所以剖心, 箕子之所以爲奴. / 囚箕子說

26.「浮侈」

箕子所晞.

/ 王符(後漢)

①에서는 武王이 갇혀 있던 기자를 풀어주는 장면,

②에서는 武王의 기자 방문과 기자의 ‘洪範九疇’를 설하는 장면이 나온다.

③에서는 기자가 明夷로 갔다고 하고,

④에서는 箕子를 殷나라의 현인이라 했으며,

⑤에서는 기자가 唐叔의 나라가 커질 것이라고 예견하였다.

⑥에서는 殷나라의 紂王이 箕子에게 행한 부당한 처사와

⑦에서는 기자가 來朝하는 장면,

⑧~⑪에서는 기자가 옥에 갇히는 장면이 나온다.

⑫에서 기자가 殷나라에 닥칠 화를 예견했다고 하고.

⑬과 ⑭에서 기자가 被髮하고 광인처럼 행동했다고 한다.

⑮에서는 기자를 현인으로 보았고,

⑯과 ⑰에서는 武王이 갇혀 있는 기자를 풀어주었으며,

⑱에서 기자가 몸에 옻칠한 것과 洪範을 교수한 것을 말하였다.

또⑲에서 기자를 현인이라 했고,

⑳에서 기자가 옥에 갇힌 것에 대해 말했으며,

22.에서는 기자가 殷나라에 닥칠 화를 예견했다고 한다.

이들 기사에서 기자와 조선과의 어떠한 관련도 찾을 수 없는 것은 물론이다. 이들이 전하는 구체적인 기자 전승은 ‘箕子狂人說’이 ⑬․⑭․⑮․⑱에서, ‘囚箕子說‘이 ④․⑥․⑧․⑨․⑯․⑰․⑳에서, ‘釋箕子說’이 ⑩․⑰에서, ‘箕子之明夷說’이 ③에서, ‘箕子來朝說’이 ⑦에서, ‘箕子賢人說’이 ⑲에서, ‘箕子豫見說’이 ⑤․⑫․22.에서, 그리고 ‘洪範敎授說’이 ②와 ⑱에서 기술되어 있다. 기자 전승의 원형은 이 중에서 찾을 수 있을 것이다.

그런데 우선 尙書에서 말하는 ‘洪範’이라는 담론은 西周 초기의 기자가 아니라, 戰國時代 末에 이루어졌다고까지 하고 있는 상황이므로,19) 洪範에 관한 기자 전승을 액면 그대로 믿을 필요는 없을 것이다.

설사 이와 같은 劉節의 주장을 받아들이지 않더라도, 尙書의 ‘洪範敎授說’은 기자 전승의 원초적 이야기라고는 할 수 없다. 기자 전승의 발단은 ‘기자와 武王’이 아니라, ‘기자와 紂王’의 관계에서 비롯된 것이기 때문이다. 그런 면에서 ‘箕子賢人說’과 ‘箕子豫見說’도 기자와 紂王의 대립각 속에서 기자를 숭상시키는 작업과 관련된 시대 의식에서 기인한 것으로 볼 수 있다. 따라서 이보다 선행하는 기자 전승은 ‘囚箕子說’로 보인다. 그런데 이 ‘囚箕子說’ 조차도 紂王을 폭군으로 보고, 폭군시대에 현자가 출현한다는 통념을 전제로 하는 것이며, 또 여기에 현자(箕子)와 성왕(武王)을 연결하는 관점에서 기자를 洪範의 작자로 확대하였을 것으로 보고 있다.20)

19) 劉節, 古史辨 第5冊 下篇, 「洪範疎證」, 402면,

“洪範一篇, 據前諸證, 實非周初箕子所傳, 其著作時代當在秦統一中國以前, 戰國之末.”

20) 全海宗, 앞의 논문, 44면.

그러나 본고에서 중시하는 것은 기자가 누구였는지가 아니고, 그에 관한 전승이 어떻게 확대되어 갔는가 이다. 그런 점에서, 기자의 실존성을 담보로 했을 때, 첫 번째 윤색의 과정은 옥에 갇혔다는 점이다. 그렇다면 옥에 갇히기 전에, 그가 했던 행동, 즉 기자가 紂王에게 간했다는 점을 논점의 출발점으로 삼아야 한다. 그리고 그가 했던 행위로 인해 紂王으로부터 어떤 식으로든 처벌을 받았을 것이거나, 또는 기자 스스로 도모책을 구사했을 것이다. 위기사들에서는 炮烙刑․紂作象箸․漆身․被髮佯狂 혹은 옥에 갇히는 형벌에 처하게 된다고 한다. 그런데 武王에 의한 ‘釋箕子’, 그리고 그에 대한 보답격인 ‘箕子의 來朝’로 이어지기 위해서는 전자보다는, 기자가 옥에 갇히는 경우가 합리적이다.

따라서 ‘囚箕子說’은 1차 윤색을 거친 것으로, 오히려 이는 西周 武王의 덕을 과장하기 위한 작업의 결과일 가능성도 있다. 즉 기자 전승의 원형은 기자와 紂王의 대립일 것이고, 이로부터 紂王이 기자를 옥에 가두고(囚箕子說), 이어서 武王이 갇혀있던 기자를 풀어주는 장면(釋箕子說), 그리고 기자가 무왕에게 내조하는 장면(箕子來朝說) 및 기자가 武王에게 洪範을 가르치는 장면(洪範敎授說)으로 확대되었을 것이다.

그리고 그 순서는 ‘箕子-紂 王對立說 → 囚箕子說 → 釋箕子說 → 箕子來朝說 → 洪範敎授說’의 순서일 것이다. 그러나 아직까지는 기자조선과 관련된 ‘箕子東來說’로까지는 확대되지 않았다. 최소한 여기까지는 역사적인 사실일 가능성이 없는 것만은 아니다.

지난 세기 동안 여러 차례 ‘(己+其)’ 관련 청동기들이 발견되어 왔다. 청동기 명문상의 기(己+其)族을 箕子와 관련된 족단이라 할 때, 이들은 西周 燕나라와 밀접한 관련이 있었을 것으로 보인다. 逸周書, 「克殷解」(⑯)와 史記, 「周本紀」 (⑰)에서 武王이 克殷한 이후 召公으로 하여금 수감중이던 기자를 풀어주라는 명령을 내린 기록이 있다. 따라서 이러한 召公과의 인연으로 기자로 대표되던 (己+其)(箕)族 일파가 燕나라 근처로 사민되어, 燕나라의 보호 아래 있었을 것으로 보게 되었다.21)

서주는 건국 초기에 周族을 하북성 지역에 분봉할 때, 周族이 상층부를 구성하는 가운데, 殷나라의 유민들을 周族의 하위 신분으로 사민시키면서 지역 거점을 확보해 나갔다.22) 서주 초기 이질적 문화 지역에 분봉된 燕나라의 통치자는 殷 유민들에게 일정 지위를 보장해 주었을 것인데, 그들은 菫鼎․復鼎․圉方鼎 등에서 보이는 菫․復․圉와 같은 인물들이 었을 것이다.23)

(己+其)

21) 沈載勳, 「商周 청동기를 통해 본 㠱族의 이산과 성쇠」, 歷史學報 200, 歷史學會, 2008(a), 400면.

22) 沈載勳, 「商周시대 移民과 국가 —동서 융합을 통한 절반의 중국 형성—」, 東洋史學硏究 103, 東洋史學會, 2008(b), 28~34면.

그리고 箕族도 西周에 의해 燕나라가 분봉되던 기원전 11세기 말 하남성 일대의 근거지를 떠나, 북경 일대로 이주되어 그 지배하에 놓이게 되었을 것이다.24) (己+其) 관련 청동기들의 분포상에서 보면, 이러한 양상은 여실히 드러난다. 1867년 북경 盧溝橋 인근에서 (己+其) 관련 기물인 盉가 출토되었다.25)

이 명문에는 “匽(燕)이 亞((己+其)侯)에게 貝를 하사하자, 亞가 父乙을 위하여 제사용 그릇을 만들었다"는 내용이 담겨 있다.26) 그리고 1973년 발굴된 琉璃河 燕나라 묘지 M54의 (己+其) 관련 기물은 (己+其)族 사민의 흔적을, M253의 其史觶는 (己+其)族의 후예가 燕나라의 조정에서 사관의 역할을 담당했음을 의미하며, 또 이것들은 1982년 琉璃河 인근 順義縣 牛欄山에서 발견된 (己+其) 관련 청동기들과 함께 (己+其)族들이 북경 지역에서 상당히 장기간에 걸쳐 존속했음을 보여 준다.27)

이러한 문헌 및 고고학적인 정황으로 봤을 때, (己+其)族의 도착지는 하북성 지역이라는 것을 알 수 있을 것이다. 따라서 ‘箕子-紂王對立說’, ‘囚箕子說’, ‘釋箕子說’, ‘箕子來朝說’, ‘洪範敎授說’ 자체를 역사적으로 불신할 수 만은 없을 지도 모른다. 최소한 이중에서 어느 것은 실제로 일어났던 일이었을 수도 있다. 그러나 이 네 가지 기자 전승으로는 조선과 어떠한 연결점도 찾을 수 없다는 점이 중요한 것이다. 그러므로 尙書大傳의 편찬이 완료된 前漢代의 어느 시점까지는 箕子朝鮮說은 아직 성립하지 않았음을 알 수 있다.

箕子朝鮮說은 오히려 (己+其)族이 하북성 지역으로 집단적으로 이주했던 것과 漢나라가 동북면 지역에 있던 조선을 정벌했던 두 개의 역사적 사실이 결합되어 탄생한 이야기로 볼 수 있다. 그렇다면 이하에서는 이러한 추론이 합리적인 것인지 구체적으로 검증해 보고자 한다.

우선 기자와 조선을 연계시킨 기자 전승은 어떠한 것이 있는지 살펴보고자 한다. 이어서 해당 조문의 사료

맥락적 의미와 또 그것이 등장하게 된 역사적 배경에 대해서 논의를 모아 보도록 하겠다.

23) 裵眞永, 「西周初期 燕國의 成立과 姬燕文化의 形成에 관한 試論」, 2000년도 동양사학회 秋季 學術發表會 發表要地, 2000.10, 5면.

24) 박대재, 「箕子 관련 商周靑銅器 銘文과 箕子東來說」, 先史와 古代 32, 한국고대학회, 2010, 127면.

25) 郭大順․張星德, 東北文化與幽燕文明―早期中國文明, 南京: 江蘇教育出版社, 2005, 387면.

26) 沈載勳, 앞의 2008(a) 논문, 396면.

27) 沈載勳, 앞의 2008(a) 논문, 397~399면.

Ⅲ. 箕子朝鮮說의 형성과 확대 과정

1. 箕子朝鮮說 형성과 그 역사적 배경

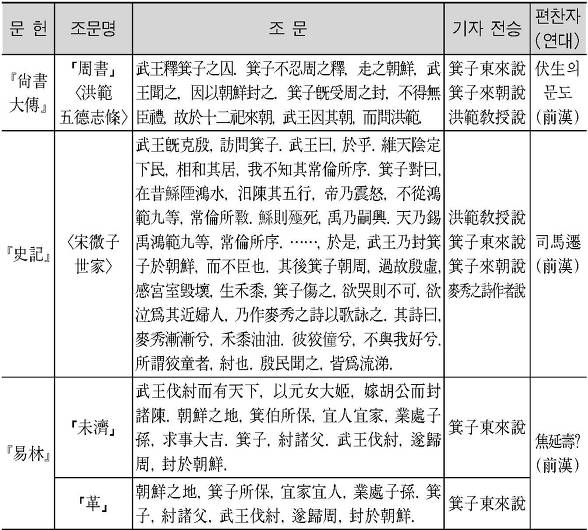

尙書大傳 이하 기자 전승을 담고 있는 문헌은 史記, 「宋微子世家」와 易林, 「未濟」․「革」․「豐」篇, 그리고 潛夫論, 「五德志」篇 등이 있다.

尙書大傳의 「周書」 <洪範五德志>條에는 武王이 기자를 감옥에서 풀어주자, 기자가 조선으로 갔고, 이어서 武王이 그를 조선에 봉하자, 이후 기자가 來朝하여 武王에게 洪範에 대한 이야기를 했다고 기록되어 있다. 그리고 史記, 「宋微子世家」에서는 洪範에 대한 이야기가 더욱 구체적으로 나오고, 그리고 기자가 내조시에 ‘麥秀’라는 시를 지어 불렀다고 한다.

易林, 「未濟」․「革」․「豐」 篇과 潛夫論, 「五德志」篇에서는 기자가 조선으로 갔다는 짤막한 내용을 담고 있다. 각 문헌의 편찬 시기는 앞의 세 책은 前漢代이고, 潛夫論은 後漢代이다. 이를 <표 3>으로 정리하였다.

‘기자조선’을 최초로 언급한 문헌은 前漢代에 편찬된 尙書大傳과 史記중의 하나이다. 그런데 史記는 상고사에 관해서는 前故에 따라 기록하는 역사서이므로, ‘기자조선’에 관한 기록을 담고 있는 기존의 문헌을 참고했을 것이므로, 尙書大傳이 史記보다 앞설 것으로 볼 수 있다. 尙書大傳은 기자를 조선과 최초로 연관시킨 문헌이라는 점에서, 그 저작자와 저작 시기에 대해 생각해 보아야 한다. ‘尙書大傳의 저작자가 누구냐’ 하는 것은 ‘箕子東來說’이 언제 성립했는가를 밝힐 수 있는 동시에, 그것이 발생한 역사적 배경을 파악할 수 있게 해주는 중요한 문제이기 때문이다.

箕子朝鮮說의 형성시기에 대한 실마리를 제공할 수 있는 이렇게 중요한 문제에 대해서, 그동안 학계에서는 너무나 쉽게 그 저작자를 伏生으로 단정해 버렸다. 그럼으로써, ‘箕子東來說’의 성립 시기를 前漢 武帝의 고조선 침략 시기보다 약 반세기 이른 文帝代로 한정하게 되었고, 이것이 쉽게 풀 수 있는 문제를 꽤 복잡하게

만들었다.

<표 3> 漢代의 箕子朝鮮 관련 기사

尙書大傳

「周書」<洪範五德志條>

武王釋箕子之囚. 箕子不忍周之釋, 走之朝鮮, 武王聞之, 因以朝鮮封之. 箕子旣受周之封, 不得無臣禮, 故於十二祀來朝, 武王因其朝, 而問洪範.

/ 箕子東來說. 箕子來朝說. 洪範敎授說

/ 伏生의 문도(前漢)

史記 <宋微子世家>

武王旣克殷, 訪問箕子. 武王曰, 於乎. 維天陰定下民, 相和其居, 我不知其常倫所序. 箕子對曰,在昔鯀陻鴻水, 汨陳其五行, 帝乃震怒, 不從鴻範九等, 常倫所斁. 鯀則殛死, 禹乃嗣興. 天乃錫禹鴻範九等, 常倫所序. ……, 於是, 武王乃封箕子於朝鮮, 而不臣也. 其後箕子朝周, 過故殷虛, 感宮室毁壞, 生禾黍, 箕子傷之, 欲哭則不可, 欲

泣爲其近婦人, 乃作麥秀之詩以歌詠之. 其詩曰, 麥秀漸漸兮, 禾黍油油. 彼狡僮兮, 不與我好兮.所謂狡童者, 紂也. 殷民聞之, 皆爲流涕.

/ 洪範敎授說. 箕子東來說. 箕子來朝說. 麥秀之詩作者說

/ 司馬遷(前漢)

易林

「未濟」

武王伐紂而有天下, 以元女大姬, 嫁胡公而封諸陳. 朝鮮之地, 箕伯所保, 宜人宜家, 業處子孫, 求事大吉. 箕子, 紂諸父. 武王伐紂, 遂歸周, 封於朝鮮.

/ 箕子東來說

「革」

朝鮮之地, 箕子所保, 宜家宜人, 業處子孫. 箕子, 紂諸父, 武王伐紂, 遂歸周, 封於朝鮮.

/ 箕子東來說

「豐」

天命赤烏, 與兵徼期, 征伐無道, 箕子遊遨. 史記 商紂無道, 九年, 武王東觀兵于孟津, 有火自上復于下, 至於王屋. 流爲烏, 其色赤, 是時諸侯不期而會者八百, 遂伐紂而有天下, 箕子歸, 周封于朝鮮.

/ 箕子東來說

/ 焦延壽? (前漢)

潛夫論

「五德志」

武王封微子於宋, 封箕子於朝鮮.

/ 箕子東來說

/ 王符(後漢)

尙書大傳은 본서에서 伏生의 撰으로 되어 있는 것을 필두로 해서, 唐代 陸德明의 經典釋文, 「敍錄」에서도 尙書大傳의 작자를 伏生이라고 명기 하였다.28) 이러한 설에 대해, 대부분의 고조선 연구자들은 무비판적으로 믿어 왔었다.29) 그러나 史記, 「儒林列傳」에서는, 伏生이 尙書大傳을 편찬 했다는 기록은 없고, 단지 尙書의 流轉 과정30)과 ‘伏生 → 張生․歐陽生 → 兒寬’으로 이어지는 학맥의 흐름31)만이 기재되어 있다. 특히 孝文帝가 尙書를 구할 때, 尙書大傳에 대한 언급이 일체 없었던 것은, 그때까지 尙書大傳이 아직 저술되지 않았기 때문이었을 것이다. 또한 당시 伏生의 나이가 이미 90을 넘었기 때문에, 이 시기 이후 그가 尙書大傳을 집필했을 가능성도 전혀 없다.

이러한 이유 때문에 後漢代의 鄭玄은, 伏生의 문도가 스승의 유세를 기록한 것이라고 하였을 것이다.32) 그리고 淸代 永瑢은 그 저작자를 구체적으로 張生과 歐陽生으로 지적하기까지 하였다.33)

그러므로 伏生 사후에 張生․ 歐陽生이나, 심지어 朝․漢전쟁(기원전 108년) 시기를 몸소 겪었을 兒寬(?~기원전 103년)이 스승의 이름에 가탁하여 尙書大傳을 편찬했을 가능성을 염두에 두어야 한다. 文帝 당시 尙書大傳에 대한 언급이 일체 없었던 상황과, 그때 伏生의 나이가 이미 90을 넘었던 상황, 그리고 ‘伏生 → 張生․ 歐陽生 → 兒寬’으로 이어지는 학맥으로 보았을 때, 尙書大傳의 저작자는 伏生 사후 그의 문도들이라는 가정을 세울 수 있을 것이다. 그리고 司馬遷이 尙書大傳의 ‘기자조선’ 조문을 보았을 것으로 가정한다면, 史記가 완성된 기원전 91년 이전에 尙書大傳은 이미 편찬되어 있었을 것이다.

28) 陸德明, 經典釋文, 「敍錄」, “尙書大傳三卷, 伏生作.”

29) 丁仲煥, 앞의 논문, 11면; 尹乃鉉, 앞의 논문, 3면; 丁征磊, 앞의 논문, 8면; 李丙燾, 앞의 책, 44면.

30) 班固, 漢書 卷88, 「儒林傳」 第58, “秦時禁書, 伏生壁藏之, 其後大兵起流亡. 漢定, 伏生求其書, 亡數十篇, 獨得二十九篇.”

31) 班固, 漢書 卷88, 「儒林傳」 第58, “伏生敎濟南張生及歐陽生, ……, 歐陽生字和伯千乗人也, 事伏生授兒寬, 寬又受業孔安國至御史大夫, 自有傅寬有俊材.”

32) 鄭玄, 尙書大傳 卷1上, 「序錄」, “直齋書錄解題, 尙書大傳凡八十有三篇, 當是其徒歐陽張生之徒雜記所聞.”

33) 永瑢, 四庫全書總目, “然則此傳乃張生歐陽生所述, 特源出于勝爾, 非勝自撰也.”

이와 관련하여 전해종은 尙書大傳의 편찬자를 伏生으로 보고 있지는 않지만, 그 시기를 文帝나 景帝代로 한정하고 있다.34) 그러나 尙書大傳이 고대 문헌사에 있어서 최초로 기자를 조선에 연계시키고 있다는 점에서, 이러한 주장은 문제가 있다. 그의 논설로는 伏生의 문도들이 왜 이 시기에, 무엇 때문에, 그리고 어떠한 근거에 의해서 기자를 조선에 연계시켰는지 밝힐 수가 없다.

文․景帝代는 기자를 조선에 연계시킬 만한 이유가 전혀 없는 시대인 것이다.

기자를 조선에 연계시킨 것은 당시의 역사적 상황 속에서 前故를 기반으로 한 합리적인 접근을 시도한 것으로 보아야 한다. 따라서 ‘箕子東來說’이 등장한 것은 그와 같은 논리 체계가 필요했던 시대적 요청이 있었기 때문일 것이다.

그리고 前漢代에 있어서 그것이 필요했던 시기는 武帝가 조선을 정벌하던 시기 외에는 없을 것이다. 따라서 尙書大傳의 편찬 시기는 伏生의 사후, 그의 학맥이 1~2세대가 지난 兒寬이 활동하던 시기 정도는 되야 하지 않을까 한다. 그가 죽은 시기는 太初 2년(기원전 103년) 12월으로서, 생전에 고조선이 멸망당하는 광경을 목격했을 것이다. 그렇기 때문에 그가 尙書大傳을 편찬하면서, 箕子를 朝鮮과 연관시켰을 가능성은 충분히 있다. 그리고 兒寬은 司馬遷과 친분 관계가 있었을 가능성이 보이기 때문에,35) 朝․漢 전쟁을 전후한 시기에 양국에 대한 다양한 생각들을 공유했을 가능성이 있다. 이런 점들로 보았을 때, 尙書大傳의 ‘箕子東來說’은 고조선 지역이 漢나라의 지배하에 놓이게 되는 시점을 전후하여 새로 첨가된 것으로,36) 伏生의 견해로볼 근거가 없는 것이다.

34) 全海宗, 앞의 논문, 40~41면.

35) 班固, 漢書 卷58, 「公孫弘卜式兒寬傳」 第28, “太史令司馬遷等言, 曆紀壞廢, 漢興未改正朔, 宜可正. 上乃詔寬與遷等共定漢太初曆. 語在律曆志.”

그런데 尙書大傳의 편찬자는 箕子東來說을 아무런 근거도 없이 창작하지는 않았을 것이고, 어떤 문헌적 근거를 바탕으로 했을 가능성이 있다. 그리고 그러한 근거는 앞에서 제시한 고대 문헌의 기자 관련 조문에서 힌트를 얻었을 것으로 가정할 수 있다.

그런데 周易 ‘明夷’ 괘사의 “箕子之明夷”에대해서, 중국학계에서는, 이를 “기자가 조선으로 갔다.”는 것이라고 지적하고 있다.37) 그런데 ‘明夷’는 전통적으로 군자가 곤경에 처한 상황을 비유한 것으로 해석되어 왔다.38) 이러한 ‘明夷’의 원래 의미가 ‘東夷’로 오인되고,39) 또 東夷를 ‘조선’으로 보면서, 箕子朝鮮說이 필요한 시기에 이것을 적절하게 활용했지 않았나 추측해 본다. 伏生의 문도들은 尙書 뿐만 아니라, 고전으로서 周易에도 어느 정도 일가견이 있었을 것이므로,40) ‘明夷’에 대한 새로운 인식이 尙書大傳 저작시 은연중에 들어갔을 것이다.

결론적으로 이와 같은 추론에 따른다면, ‘箕子東來說’의 창작 시기는 고조선 침략을 전후한 시기로 한정지을 수 있다. 그 창작 의도는 다분히 고조선 침략의 명분을 쌓고, 漢四郡 통치의 정당성을 확립하고자 하였을 것으로 보인다. 이러한 견해는 이전부터 제기되어 왔는데, 漢나라의 학자들이 역사적으로 고조선 지역에 대한 자국의 권리를 주장할 수 있는 근거를 마련하고자 했던 시도라는 것이다.41) 그리고 이후 중국 문헌에서 고조선은 기자가 봉해졌던 지역이라는 표현이 반복적으로 나오게 되면서, ‘고조선=기자의 나라’라는 인식이 오랫동안 자리잡게 되었다는 것이다.42)

36) 리지린, 앞의 책, 129~130면.

37) 閻海, 앞의 논문, 75~78면.

38) 이성규, 앞의 논문, 137면.

39) 沈㬂俊, 앞의 논문, 36면.

40) 班固, 漢書 卷21上, 「律曆志」 第1上, “御史大夫兒寬明經術.”

41) 유.엠.부찐 저, 앞의 책, 109~111면.

그동안 기자조선의 실재를 증명해 줄 수 있는 고고학 자료로 요서 지역의 喀左를 중심으로 하는 일대에서 발견된 殷․周式의 청동예기43)를 들고 있었다.44) 그러나 ‘孤竹’이나 ‘(己+其)侯’銘 청동예기가 발견되었다고 해서, 이 지역을 기자조선으로 비정하는 견해는 타당하지 않다. 그래서 喀左 일대의 청동예기를 孤竹國, 또는 기자조선의 유물로 볼 수 없다는 견해도 이미 여러 차례 제출되었다.

大凌河 유역에서 ‘孤竹’銘 청동예기는 일반 묘장에서 출토되지 않았고, 孤竹과 관련된 기타 어떠한 유물이 발견되지도 않았다.45) 또한 殷나라 말기까지 그 문화의 북한계선은 滹沱河 유역까지였고, 西周 초기 그 문화의 북한계선은 永定河 유역까지였기 때문에,46) 이 지역을 西周의 봉함을 받은 기자와 연결시킬 수 없다. 그리고 喀左 일대의 청동예기는 (己+其) 외에도 匽侯, 孤竹, 蔡, 史伐, 叔尹, 伯矩, 圉, 魚, 舟 등 다양한 族徽가 하나의 매납 유구에서 모두 확인된다는 점에서 이를 기자조선의 유적으로 볼 수 없을 것이다.47)

42) 조원진, 앞의 논문, 400면.

43) 喀左의 小波汰溝에서 ‘登逆․父乙․父庚․天竈’銘(朝陽市博物館 編, 「小波汰溝銅器窖藏」,

朝陽歷史與文物, 遼寧大學出版社, 1995)이, 北洞村에서 ‘孤竹․(己+其)侯’銘(遼寧省博物館朝陽地區博物館, 「遼寧喀左縣北洞村發現殷代靑銅器」, 考古 4, 1973; 喀左縣文化館․朝陽地區博物館․遼寧省博物館․北洞文物發掘小組, 「遼寧喀左縣北洞村出土的殷周靑銅器」, 考古 6, 1974)이, 山灣子에서 ‘叔尹․伯矩․子荷戈․父乙’銘(喀左縣文化館․朝陽地區博物館․遼寧省博物館, 「遼寧省喀左縣山灣子出土殷周靑銅器」, 文物 12, 1977)이, 海島營子(馬廠溝)에서 ‘魚父癸․蔡․戈父庚․史伐․匽侯’銘(熱河省博物館籌備處, 「熱河凌源縣海島營子村發現的古代銅器」, 文物參考資料 8, 1955)의 청동예기가 발견되었다.

44) 李亨求, 「大凌河流域의 殷末周初 靑銅器文化와 箕子 및 箕子朝鮮」, 韓國上古史學報 5, 韓國上古史學會, 1991, 28~30면; 李亨求, 「渤海沿岸 大凌河流域 箕子朝鮮의 遺蹟․遺物」, 古朝鮮과 扶餘의 諸問題, 新書苑, 1997, 69~73면.

45) 裵眞永, 「甲骨-金文으로 본 商代 北京地域 政治體」, 中國史硏究 47, 中國史學會, 2007, 16~18면.

46) 오강원, 「商末周初 大凌河 流域과 그 周邊 地域의 文化 動向과 大凌河 流域의 靑銅禮器 埋納遺構」, 韓國上古史學報 74, 韓國上古史學會, 2011, 20면.

47) 吳江原, 「古朝鮮 位置比定에 관한 硏究史的 檢討(1)」, 白山學報 47, 白山學會, 1996, 93면.

이 보다는 大凌河 유역의 魏營子類型 집단이 하북성 북부의 非西周系 집단을 매개로 하여, 西周․燕나라와 간접적인 교류를 하면서 大凌河 유역으로 유입된 것으로 보는 견해가 더 합리적이다. 喀左 和尙溝 목곽묘군에서 출토된 殷나라 청동예기의 族徽와 같은 글자로 석독되는 族徽가 산서성 靈石 旌介村에서 무려 34건이나 확인된다는 연구 결과가 이를 뒷받침한다.48) 또한 喀左 일대의 청동예기 매납 유구에서 발견되는 族徽는 대부분 하북성 중북부를 중심으로 한 殷末․周初 고분 등에서 발견되고 있다고도 한다.49) 그러므로 喀左 일대의 청동예기를 근거로 하여 기자조선의 역사성을 상정할 수는 없을 것이다.

尙書大傳 다음으로 史記, 「宋微子世家」에서 ‘기자조선’을 언급하고 있다. 「宋微子世家」에서는 尙書大傳의 ‘箕子東來說’ 외에, 武王이 기자를 봉한 이후 武王에게 신속할 때, 殷나라에 대한 감회를 소상히 이야기하는 장면이 들어 있다. 기자가 殷나라의 옛 도읍지에서 ‘麥秀’라는 시를 지어 노래했다고 하니(麥秀之詩作者說), 이것은 기자 전승이 문학적 윤색미가 농후하게 되는 과정으로도 본다.50) 그런데 ‘麥秀之詩’는 尙書大傳에서 微子의 작이라고 하는 것을,51) 史記에서는 司馬遷이 의도적으로 했는지는 알 수 없지만 기자의 작이라고 하여,52) 기자 전설의 허구성을 확대시켜 버렸다.

그리고 尙書大傳과 史記, 「宋微子世家」에는 뚜렷한 차이가 있다. 전자에서는 기자가 조선으로 가니 武王이 그를 조선에 봉했고, 이어서 기자가 武王에게 내조한 후, 洪範에 대해 문답했다고 하였다. 그런데 후자에서는 武王이 먼저 기자를 방문하자, 기자가 洪範을 설하였고, 그 후에 武王은 그를 조선에 봉하였으며, 이후 기자가 내조하여 ‘麥秀之詩’를 짓게 된다는 것이다.

전자에서 후자로의 중요한 변화 양상은, 후자에서 武王이 먼저 기자를 방문했다는 점이다. 후자에서 이렇게 바뀌게 된 것은 洪範 등의 가르침을 받기 위해 武王이 기자를 방문하는 장면으로 윤색이 필요했기 때문일 것이다. 이런 점에서 봤을 때, 전자보다 후자에서 기자의 상대적 위치가 높아진 듯한 인상을 받는다.

48) 鄒衡, 「夏商周考古論文集」, 夏商周考古學論文集, 文物出版社, 1980, 320면.

49) 박대재, 앞의 논문, 132~136면.

50) 丁仲煥, 앞의 논문, 11면.

51) 尙書大傳 卷5, 「略說」, ‘微子’에 대한 注, “麥秀之歌, 當在行遯時作.”

52) 전해종, 앞의 논문, 5면.

그런데 史記에서는 「宋微子世家」 외에 「本紀」와 「表」․「書」등에도 기자에 관한 기록이 있으나, 유독 「宋微子世家」에서만 箕子東來說을 담고 있다.53) 만약 기자가 조선과 관련된 인물이라면, 기자동래에 관한 기록은 「宋微子世家」보다도 오히려 「朝鮮列傳」에 나오거나 「箕子列傳」을 따로 두는 것이 더 타당할 것이다. 더욱이 「宋微子世家」는 司馬遷의 기술이 아니라, 劉欽이 고의로 竄亂한 것이라는 평을 받기도 한다.54) 따라서 「宋微子世家」의 箕子朝鮮說을 그대로 수용하기는 매우 어려운 실정이다.

다음으로 易林은 다소의 논란이 있으나, 前漢 昭帝代(87~74년) 焦延壽가 찬했다고 한다.55) 그런데 明代 鄭曉가, 易林은 焦延壽가 찬한 것이 아니라는 견해를 제시하였다.56) 이어서 淸代 朱彝奠과 顧炎武(1613~1682년)는, 後漢代 이후의 사람이 焦延壽에게 가탁한 것이라고 하였다.57) 그리고 淸代 黃汝成은, 구체적으로 後漢 사람 崔篆이 周易林을 지었다고 하였는데,58) 이 견해는 근대의 胡適(1891~1962년)이 수용한 바 있다.59) 이외에도 何焯(1666~1722년)은, 後漢의 許峻이 지은 것이라고 했다.60) 焦延壽說, 崔篆說, 許峻說 모두 나름대로 논리가 있지만, 易林의 ‘기자조선’ 관련 내용은 尙書大傳類의 원시성을 보이면서, 漢書, 「地理地」 같은 정교한 논리 체계는 없다. 그러므로 易林은 아마도 前漢代에 편찬되었다고 볼 수 있다. 易林의 저작자를 최소한 焦延壽라 할지라도, 그 시대는 이미 漢四郡 설치 이후에 해당하여, 그렇다면 易林은 尙書大傳보다 늦은 시기에 편찬된 것이 된다.

마지막으로 潛夫論은 後漢代 王符(80?~167?년)가 당시의 혼란한 현실정치를 비판하면서 저술한 것이다. 여기서 王符는 기자가 조선으로 봉해진 것을, 微子가 宋나라에 봉해진 것과 같은 차원으로 받아들이고 있다. 箕子東來說은 易林과 後漢代 은둔지사로 평가받는 王符의 저작에까지 등장하고 있어서, 前漢代 중반부터 시작된 기자조선관이 최소한 後漢代에는 광범위하게 유포되었음을 볼 수 있게 한다. 그리고 이러한 시대 의식은 곧바로 後漢~ 魏․晉․南北朝時代를 거치면서 확대․재생산되었으며, 隋․唐代에는 정책적 명분으로까지 그 차원이 상승하게 된다. 이하에서는 이에 대해 논의를 모아 보도록 하겠다.

53) 서영수, 「史記古朝鮮 史料의 構成 분석과 新 解釋(1)」, 단군학연구 18, 단군학회, 2008, 64~65면.

54) 梁啓超, 「要籍解題及其讀法」, 飲冰室專集 5, 臺灣: 中華書局, 1936, 29면.

55) 魏徵․長孫無忌, 隋書 卷34, 「經籍志」, “易林十六卷, 焦贛撰.”

56) 鄭曉, 古言, “易林十六卷世傳出焦延壽, 雖隋唐藝文志亦然. 今考漢書儒林傳、藝文志, 及荀氏漢紀, 皆不言焦氏著易林. 惟東漢書云, 許曼著易林, 至今行於世又云, 崔篆著周易林六十四篇, 用决吉凶多占驗. 隋唐藝文志在易林新林數家, 又不言有許氏易林. 沙隨程氏云, 延壽傳易於孟喜, 行事見儒林傳中, 今按傳言延壽獨得隱士, 說托之孟氏, 不與田丁輩同, 乃在京房列傳中儒林傳, 京房未嘗言延壽行事也. 近世彭安成叙易林. 深惜焦氏學不行無傳亦以易林, 歸焦氏矣. 大抵志隋唐藝文者, 皆謂焦氏易林, 後人因之其來已久. 余按漢書漢記, 疑今之易林未必出于焦氏.”

57) 朱彝奠, 經義考 卷6, 「易」, “易林疑是東漢以後人撰, 而托之焦延壽者. 延壽在昭宣之世, 其時左氏未立學官. 今易林引左氏語甚多, 又往往用漢書中事. 如曰, ‘彭離濟東, 遷之上庸’, 事在武帝元鼎元年曰, ‘長城旣立, 四夷宾服, 交和結好, 昭君是福’.”; 顧炎武, 日知錄 卷18, 「易林」, “事在元帝竟寧元年曰, ‘火入井口, 陽芒生角, 犯曆天門, 窺見太微, 登上玉床’, 似用李尋傳語曰, ‘新作初陵, 逾陷難登’, 似用成帝起昌陵事, 又曰, ‘劉季

發怒, 命滅子嬰’, 又曰, ‘大蛇當路, 使季畏懼’, 則又非漢人所宜言也.”

58) 黃汝成, 日知錄集釋, “後漢崔駰傳載, 其祖父篆著周易林六十四篇, 用決吉凶, 多占驗. 晉李石續博物志曰, 篆著易林, 或曰卦林, 或曰象林.”

59) 胡適, 「易林斷歸崔篆的判決書 -考證學方法論擧例-」, 歷史語言硏究所集刊 20上, 江蘇古籍出版社, 1948, 47면.

60) 何焯, 義門讀書記 第3卷, “著周易林六十四篇, 卽今所傳之易林否更考之, 又許峻亦著易林, 見方術傳.”

2. 箕子朝鮮說의 정론화와 그 역사적 맥락

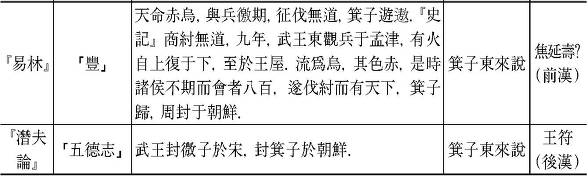

秦․前漢代를 거치면서 箕子朝鮮說이 등장한 이후, 後漢代부터는 기자를 본격적으로 準王의 조선과 연결시키고 있다. 이와 관련한 기사는 後漢代 班固(32~92년)의 漢書, 北代 魚豢(220~265년)의 魏略, 西晋代 陳壽(233~297년)의 三國志, 그리고 劉宋代 范曄(398~445년)의 後漢書에 기재되어 있다. 이러한 정론화 과정은 隋․唐代까지 이어져 고구려를 침략하는 시기에까지 영향을 미친다.

그래서 고구려 침입 시기를 전하는 唐代 魏徵(580∼643년)과 長孫無忌(594~659년)의 隋書, 北宋代 樂史(930~1007년)의 太平寰宇記에는 기자와 관련하여 또 한 번 새로운 내용이 첨가된다. 특히 太平寰宇記에는 고조선이 灤河 유역에 있었던 것처럼 기술되어 논란이 되기도 한다.

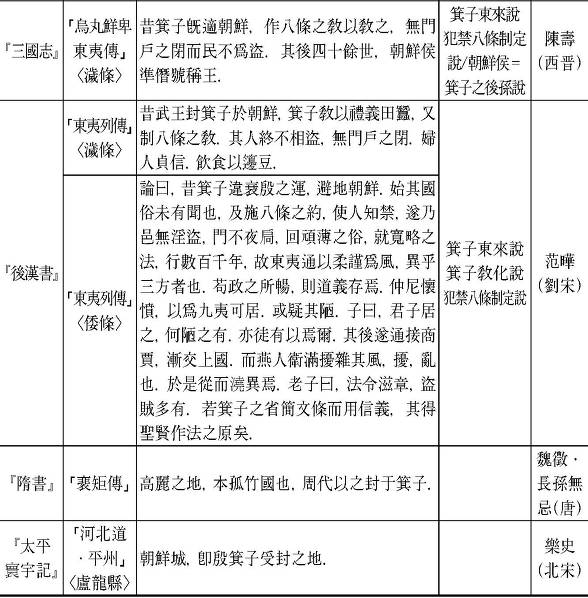

그러므로 이하에서는 後漢代 이후부터 전개되었던 기자조선 정론화 과정은 어떠했고, 또 隋․唐代에 중국인들이 箕子朝鮮說을 활용했던 원인은 무엇이었는지에 대해 역사적인 맥락을 파악하려고 한다. 아래 <표 4>는 前漢代 이후 기자조선 정론화 과정과 隋․唐代 고구려 침략 시기에 이용되었던 기사들이다. 이들 기사들을 통해서, 그 시대적 배경을 분석하면서 이 두 가지 문제를 해명하고자 한다.

<표 4> 後漢~北宋代의 ‘箕子朝鮮’ 관련 기사

漢書

<地理志>

殷道衰, 箕子去之朝鮮, 敎其民以禮義, 田蠶織作. 樂浪朝鮮民犯禁八條, 相殺以當時償殺, 相傷以穀償, 相盜者男沒入爲其家奴, 女子爲婢, 欲自贖者, 人五十萬. 雖免爲民, 俗猶羞之, 嫁取無所讎, 是以其民終不相盜, 無門戶之閉, 婦人貞信不淫辟. 其田民飮食以籩豆, 都邑頗放效吏及內郡賈人, 往往以杯器食. 郡初取吏於遼東, 吏見民無閉臧, 及賈人往者, 夜則爲盜, 俗稍益薄. 今於犯禁多, 至六十餘條. 可貴哉, 仁賢之化也. 然東夷天性柔順, 異於三方之外, 故孔子悼道不行, 設浮於海, 欲居九夷, 有以也夫.

/ 箕子東來說. 箕子敎化說

/ 班固(後漢)

魏略

三國志

「烏丸鮮卑東夷傳」 <韓條>

昔箕子之後朝鮮侯, 見周衰, 燕自尊爲王, 欲東略地, 朝鮮侯亦自稱爲王, 欲興兵逆擊燕以尊周室. 其大夫禮諫之,乃止. 使禮西說燕, 不攻. 後子孫稍驕虐, 燕乃遣將秦開, 攻其西方, 取地二千餘里, 至滿番汗爲界, 朝鮮遂弱.

/ 朝鮮侯= 箕子之後孫說

/ 魚豢(北魏)

三國志

「烏丸鮮卑東夷傳」<濊條>

昔箕子旣適朝鮮, 作八條之敎以敎之, 無門戶之閉而民不爲盜. 其後四十餘世, 朝鮮侯準僭號稱王.

/ 箕子東來說. 犯禁八條制定. 說/朝鮮侯=箕子之後孫說

/ 陳壽(西晋)

後漢書

「東夷列傳」<濊條>

昔武王封箕子於朝鮮, 箕子敎以禮義田蠶, 又制八條之敎. 其人終不相盜, 無門戶之閉. 婦人貞信. 飮食以籩豆.

「東夷列傳」<倭條>

論曰, 昔箕子違衰殷之運, 避地朝鮮. 始其國俗未有聞也, 及施八條之約, 使人知禁, 遂乃邑無淫盜, 門不夜扃, 回頑薄之俗, 就寬略之法, 行數百千年, 故東夷通以柔謹爲風, 異乎三方者也. 苟政之所暢, 則道義存焉. 仲尼懷

憤, 以爲九夷可居. 或疑其陋. 子曰, 君子居之, 何陋之有. 亦徒有以焉爾. 其後遂通接商賈, 漸交上國. 而燕人衛滿擾雜其風, 擾, 亂也. 於是從而澆異焉. 老子曰, 法令滋章, 盜賊多有. 若箕子之省簡文條而用信義, 其得聖賢作法之原矣.

/ 箕子東來說. 箕子敎化說. 犯禁八條制定說

/ 范曄(劉宋)

隋書

「裵矩傳」

高麗之地, 本孤竹國也, 周代以之封于箕子.

/ 魏徵․. 長孫無忌(唐)

太平寰宇記

「河北道ㆍ平州」 <盧龍縣>

朝鮮城, 卽殷箕子受封之地.

/ 樂史(北宋)

漢書, 「地理志」에서는 전대의 ‘箕子東來說’ 외에, 기자가 조선으로 간 이후의 행적들을 구체적으로 적시하고 있다. 이를 ‘箕子敎化說’과 ‘犯禁八條’ 조목으로 구체화할 수 있겠다. 이 조문에서 기자가 조선으로 간 후, 그는 조선 백성들에게 예의로서 교화시키고, 농사와 누에 기르기․직조 등의 산업을 일으켰다고 한다. 그리고 조선에는 ‘犯禁八條’가 있어서 사람들이 유순했는데, 樂浪郡 통치기에는 민심이 흉폭해져서 법이 60여 조에 이르렀다고 한다.

앞서 司馬遷이 제시한 箕子像은 폭군에게 간언하고 성군에게 진언하는 현자였을 뿐, 조선을 교화한 제후의 상은 아니었다.61) 그렇다면 이러한 내용들은 後漢代에 이르러 새로 첨가된 것으로 볼 수 있다. 이는 기자를 ‘조선을 교화시킨 성인’으로 끌어올리는 작업의 일환이었을 것이다.

그렇다면 그러한 작업이 그 당시에 ‘왜 필요했겠는가’가 의문이다. 그런데 漢書, 「地理志」에는 이와 관련하여 한 가지 실마리를 제공한다. 여기서는 犯禁八條를 조선의 관습법처럼 묘사했는데, 그 내용 중에 “樂浪朝鮮民犯禁八條”라고 했던 점에서, 犯禁八條는 조선 유민으로서의 樂浪郡民들의 법체계였음을 알 수 있다. “樂浪朝鮮民”이란 말을 “樂浪郡의 조선인”이란 뜻으로 본다면, 이와 같은 소박한 관습법적인 고조선의 법체계에 대한 漢人들의 인식은 樂浪郡 성립 이후에 생겨났다는 것을 알 수 있다.

즉 ‘箕子敎化說’은 ‘犯禁八條' 조항과 함께 생각해야 하는 것으로, 최소한 樂浪郡이 설치되고, 일정한 시간이 지난 시기인 前漢 말경부터 ‘箕子敎化說’이 생겨났을 것으로 볼 수 있겠다.

이어서 魏略에서 朝鮮侯는 周나라가 쇠약해지는 틈에 燕나라가 稱王하는 것을 보고, 그 자신도 稱王하려고 했던 장면이 나온다. 그런데 여기서 朝鮮侯를 기자와 연결시키고 있다. 前漢代 ‘箕子東來說’ 및 ‘箕子敎化說’ 등의 ‘箕子朝鮮說’ 입론화 과정과 또 前漢 末의 ‘犯禁八條'가 ‘60여 조’가 되면서 기자의 순풍이 약화됐다는 논리 사이의 연결 고리는 바로 이와 같은 ‘朝鮮侯=箕子之後孫說’이다. 즉 朝鮮侯는 현인 기자의 후손이었는데, 衛滿에 의해 기자의 후손이 무너지고, 또 樂浪郡이 들어서면서 기자의 순풍이 사라졌다는 논리이다. 여기서 朝鮮侯는 戰國時代를 배경으로 하여 조선을 통치했던 인물로 볼 수 있을 것이다. 그런데 만약 戰國時代 고조선의 왕이 기자의 후손이었다면, 고조선 당대의 문헌인 史記, 「朝鮮列傳」에서 반드시 명기했을

것이다. 따라서 이 ‘朝鮮侯=箕子之後孫說’은 魚豢이 활동했던 시기의 시대 의식이 발현된 전승으로 볼 수 있을 것이다.

그렇다면 왜 魚豢은 ‘朝鮮侯=箕子之後孫說’을 명기했을까? 그런데 중국에서 출토된 樂浪 유민인 王氏의 묘지명에서 기자를 자기 집안 시조로 기술한 것이 확인되고 있다.62) 이러한 현상은 기자를 선조로 하는 주민 집단이 樂浪郡 내에서 형성되었고, 이들이 지배적 지위를 꾸미는 과정에서 기자 전승이 윤색되었던 것으로 여기고 있다.63) 이러한 영향 때문에 기자를 朝鮮侯와 연계시키는 논리가 생겼는지, 아니면 그 전부터 있던 기자조선의 논리를 王氏가 끌어 들였는지는 확인할 수 없다. 그러나 선후가 어찌되었든, ‘朝鮮侯=箕子之後孫說’의 근거를 漢化된 토착 세력, 혹은 유력 호족과 연결시킨 주장은 일면 타당해 보인다.

그런데 史記에서는 「宋微子世家」에서만 箕子東來說을 언급하고 있다.

이것은 司馬遷 자신조차도 기자조선에 대한 인식을 크게 하지 않았다는 것을 반증한다.64) 즉 기자조선에 대한 강한 필요성은 司馬遷 사후에나 가능했지 않았나한다. 그것은 군현내의 漢化된 토착 세력에 의하여 자기 정통성을 확인하는 수단으로서, 위만조선 이전의 조선왕이 기자의 후손이라는 인식에서 비롯된 것이었다고 볼 수 있다.65)

즉 樂浪郡의 효율적 통치를 위해, ‘樂浪郡=朝鮮=箕子의 나라’, ‘樂浪郡과 漢나라는 강한 연대 속에 있다.’는 것을 표명해야 할 필요성이 있었지 않았나 생각한다. 이것은 ‘樂浪郡, 즉 조선은 원래 기자의 땅으로, 이 땅은 그에 의하여 처음으로 문명교화가 일어났으며, 기자조선은 周나라의 봉건국가였다.’는 논리를 전제로 한 것이 아닌가 한다. 이러한 논리는, 일제가 한반도를 병탄하는 과정에서 任那日本府設을 주장한 배경과도 일맥상통한다고 보여져 타당하다고 생각한다.

61) 이성규, 앞의 논문, 136면.

62) 노태돈, 「箕子東來說의 사실성 여부」, 한국사를 통해 본 우리와 세계에 대한 인식, 풀빛, 1998, 298면.

63) 尹龍九, 「3세기 이전 中國史書에 나타난 韓國古代史像」, 한국고대사연구 14, 한국고대사학회, 1998, 125~126면.

64) 오강원, 앞의 2006 논문, 35면.

65) 尹龍九, 앞의 논문, 128~129면.

실제로 위만조선과 漢나라의 전쟁은, 초기부터 漢나라에 불리했다는 것은 史記, 「朝鮮列傳」에 잘 나와 있다. 그렇기 때문에 漢나라는 漢四郡 설치 이후 위만조선의 지배층을 중국 내지로 이봉하여, 고조선의 최상층부 세력들을 해체시켜 버렸던 것이다.66) 그리고 漢나라의 樂浪郡 지배가 원주민 사회가 보유했던 체제가 연장된 國邑體制였던 점67)에 비추어 보면, 이것은 토착민의 영향력을 인정하는 樂浪郡 통치의 일정한 한계를 보여주는 것이다. 또한 樂浪郡 지배도 처음에는 遼東郡에 의존해 이루어지고 있었다는 점에서,漢나라가 樂浪郡의 지배질서를 수립하는 데에 있어 많은 어려움이 있었음을 알 수 있다.68) 樂浪郡 통치에 이러한 어려움을 해결하기 위한 한 방편이 사상적․역사적인 방법들이었을 것이고, ‘朝鮮侯=箕子之後孫說’은 그러한 배

경하에 고안되었을 것이다.

그런데 이 시기 기자 전승은 중국 측의 입장만이 강조되었을 것인가에 대해서는 의문이다. 어떤 사상․제도․문물 등이 한 사회에 뿌리내리기 위해서는 외부로부터 오는 강한 압력 이외에도, 그 체제 자체에서 그들을 수용하려는 적극적인 실천 의지가 반드시 수반되기 때문이다.

일례로 최소한 고구려시대부터는 기자에 대한 숭배 의식이 엿보인다.69) 그리고 앞서 살펴 본 樂浪유민 王氏의 묘지명에서도 알 수 있듯이, 漢化된 토착 세력이 자기 기반의 정통성 확보 차원에서 기자와 관련한 일련의 전승을 취하였을 가능성은 충분히 있다. 물론 그러한 세력이 王氏로 못박을 수는 없겠지만, 위만조선이 멸망하는 시기에 적극적으로 漢나라에 투항하거나, 침략국을 지지한 토착 세력과 연관되었을 가능성을 상정할 수 있다.

아마도 이들 세력은 고대로부터 자기 정체성을 기자와 연결시킴으로써, 기자조선이 한국 역사의 고유 영역으로 자리잡게 만든 한 원인이 되었을 것이다. 5세기 후반~6세기 초에 이르는 北魏代의 王舒, 王禎, 王基, 元願平妻王氏, 安樂王 三子妻 韓氏 묘지에서는 모두 낙랑 遂城人을 칭하면서 기자조선의 전승을 동시에 전하고 있다.70) 이를 통해 보면, 樂浪郡 멸망 후 200여년이 지난 상태였지만, 당시 北魏 귀족이었던 이들 집안은 기자조선에서 樂浪郡으로 이어지는 나름의 전통을 간직하는 등, 강한 자의식을 지니고 있음을 엿볼 수 있다고 한다.71)

66) 오영찬, 낙랑군 연구, 사계절, 2006, 73~74면.

67) 권오중, 樂浪郡硏究, 一潮閣, 1992, 46~47면.

68) 서영수, 「衛滿朝鮮의 形成過程과 國家的 性格」, 韓國古代史硏究 9, 신서원, 1996, 114면.

69) 劉呴, 舊唐書 卷199上, 「列傳」 第149上, <東夷>, ‘高麗.’, “其俗多淫祀, 事靈星神日神可汗神箕子神.”

70) 임기환, 「낙랑 유민 관련 금석문」, (譯註)韓國古代 金石文 1, 駕洛國史蹟開發硏究院, 1992, 583~592면; 윤용구, 「樂浪遺民의 墓誌 二例」, 仁荷史學 3, 인하대 사학과, 1995, 5~9면.

71) 오영찬, 앞의 책, 161~162면.

다음으로 三國志, 「烏丸鮮卑東夷傳」 <濊條>와 後漢書, 「東夷列傳」<倭條>에서도 漢書, 「地理志」에서 말하는 ‘犯禁八條’ 관련 내용을 담고 있다.

먼저 전자는 漢書와 魏略의 내용을 섞어 압축한 느낌이 드는데, 특이하게 “作八條之敎以敎之”라고 하였다. 후자에서도 “始其國俗未有聞也, 及施八條之約”이라 하여, 마치 기자가 ‘犯禁八條’를 제정했던 것처럼 묘사해 놓았다. 그런데 앞의 漢書 단계에서는 기자가 도착했던 조선에 이미 ‘犯禁八條’가 존재했던 것처럼 서술하였었다. 즉 漢書, 「地理志」에서는 조선인들과 낙랑군민들이 ‘犯禁八條’를 이미 가지고 있었다는 것이지, 기자가 이를 제정했다는 말은 없었다.

그런데 三國志와 後漢書에서는 이것이 ‘八條之敎’로 변하였다.

漢書는 고조선 고유의 법체계라는 관점에서 다루었던 반면에, 三國志와 後漢書에서는 기자가 조선민의 교화를 위한 방책으로서 제정한 것으로 되어 있다.

이런 관점에서 보자면, 후자는 漢書의 “敎其民以禮義”와 “犯禁八條”의 두 개 전승을 결합한 형태를 띠고 있다는 것을 알 수 있을 것이다. 즉 고조선 고유의 관습법으로 볼 수 있는 ‘犯禁八條’를 기자가 제정한 것(‘犯禁八條制定說’)으로 둔갑시켜 놓은 것이다.

이러한 사실로 미루어 보아, 기자 전승이 前漢代에서 後漢代로 경과하면서 조작되었을 가능성이 매우 높다. 즉 漢書․魏略․三國志․後漢書의 찬자는, 고조선이 곧 기자조선이라는 前漢 武帝代 역사화의 필요성을 적극적으로 반영하고 있다고 하겠다. 물론 이들 漢書․魏略․三國志․ 後漢書의 찬자가 箕子朝鮮說의 확대를 의도적으로 고안하여 기재했다고는 볼 수 없다. 그러나 이러한 역사서 편찬 시대를 거치는 각 시대의 공론화된 역사 의식이 이들 역사서에 반영되었을 것은 너무나 당연하다.

그런데 이와 같은 箕子朝鮮說의 역사화 과정은 隋․唐代를 지나면서 또 한번 변화를 겪는다. 隋書, 「裵矩傳」에서는 고구려를 孤竹國과 연결시키는 동시에, 또 이를 기자조선으로 기술하였고(‘箕子朝鮮⇒高句麗說’), 北宋代의 太平寰宇記, 「河北道 平州」 <盧龍縣>條에서 하북성 盧龍縣의 朝鮮城을 기자가 수봉된 조선으로 보았다. 그런데 고구려는 고대의 孤竹國과 아무런 상관이 없다. 이것은 ‘고구려는 고조선을 계승한 나라’라는 것과, 또 ‘孤竹國을 고조선’으로 등치시키면서 발생한 역사적 오류이다.

그리고 하북성에서 殷․周 교체기에 고조선이 있었다는 문헌과 고고학상의 증거는 없는 상황이다. 오히려 朝鮮城이 등장하는 太平寰宇記의 기사는 곧, 樂浪郡 이치에 따른 혼동에서 발생한 것이지, 결코 역사적 상황을 말하는 것은 아니라 본다.72) 春秋時代 초기에 齊나라가 山戎을 토벌하는 과정에서, 그 이웃에 있던 孤竹이 함께 공략당하는데, 이러한 사정은 管子에 잘 나와 있다.73)

즉 孤竹은 山戎 등과 더불어 灤河 하류 지역에 존재했던 나라여서, 管子에서부터 등장하는 ‘조선’이 요령성 지역으로 비정되는 것과는 판이하게 다르다. 이와 같은 오류가 발생하게 된 계기는 隋․唐나라가 이를 高句麗 침략의 명분으로 삼으려 했기 때문으로 본 견해74)가 가장 설득력이 높다.

72) 河北省 盧龍縣의 孤竹國을 古朝鮮의 樂浪郡과 연결시키는 논리는, 기원후 313년 이후 평양의 樂浪郡이 이곳으로 옮겨지게 되면서 발생하게 된 것이라고 한다(李健才, 「關于古朝鮮和樂浪郡在遼東等地的記載和問題, 博物館硏究 3, 1997참조).

73) 管子 卷第8, 「小匡」 第20, “中救晉公, 禽狄王, 敗胡貉, 破屠何而騎寇始服, 北伐山戎, 制令支, 斬孤竹.”;

管子 卷第8, 「小匡」 第20, “桓公曰, 余乘車之會三, 兵車之會六, 九合諸侯, 一匡天下, 北至於孤竹山戎穢貉.”;

管子 卷第16, 「封禪」 第50, “桓公曰, 寡人北伐山戎過孤竹.”;

管子 卷第9, 「覇形」 第22, “北伐孤竹, 還存燕公.”

74) 조원진, 앞의 논문, 399면.

Ⅳ. 맺음말

이상으로 春秋時代에 편찬되었던 尙書에서부터 시작하여, 北宋代의 太平寰宇記까지 기자 전승과 관련하여, 그것의 원형은 무엇이고, 그 원형이 각 시대를 통과하면서 어떻게 확대 재생산되었으며, 또 그 역사적 맥락은 무엇인지 살펴보았다.

箕子朝鮮說이 등장하기 이전의 상황에서 기자 전승은 ‘箕子狂人說’, ‘囚箕子說’, ‘釋箕子說’, ‘箕子來朝說’, ‘洪範敎授說’, ‘箕子之明夷說’, ‘箕子賢人說’, ‘箕子豫見說’ 등이 있었다.

여기서 기자 전승의 원형은 기자와 紂王의 대립으로, 이로부터 기자 전승이 파생되어 나왔다. 그것은 ‘箕子 -武王對立說’ → ‘囚箕子說’ → ‘釋箕子說’ → ‘箕子來朝說’ → ‘洪範敎授說’ 의 순으로 확대되었을 것이다. 기자조선을 최초로 언급한 문헌인 尙書大傳은 前漢 武帝代 伏生의 문도가 스승의 가르침을 바탕으로 편찬했을 것이다.

본고에서는, 尙書大傳의 찬자가 周易 明夷 괘사의 “箕子之明夷”를 원용하여, ‘明夷’를 조선으로 해석하여 ‘箕子東來說’로 발전시킨 것은 아닐까 추측해 보았다.

그다음 史記, 「宋微子世家」에서는 ‘麥秀之詩作者說’이 새로 등장하고, 後漢代부터는 기자를 본격적으로 準王의 조선과 연결시켰다.

그리고 漢書에서는 ‘箕子敎化說’과 ‘犯禁八條' 항목을 추가하여, 기자를 ‘조선을 교화시킨 성인’으로 끌어올렸다. 魏略에서는 또 ‘朝鮮侯=箕子之後孫說’이 등장하였고, 三國志와 後漢書에서는 기자가 ‘犯禁八條’를 제정했던 것처럼 묘사했으며, 唐代의 隋書와 北宋代의 太平寰宇記에서는 고구려를 孤竹國과 연결시키는 동시에, 하북성 盧龍縣의 朝鮮城을 기자가 수봉된 지역으로 보았다. 이러한 사실로 미루어 보아, 기자 전승이 前漢代에서 後漢代로 경과하면서 조작되었고, 隋․唐代에까지 이어져 고구려 침략의 명분이 되었음을 알 수 있다. 다음 <도표 1>은 이상의 논의를 최종 정리한 것이다.

그리고 喀左 일대의 청동예기는 西周 燕나라와 하북성 지역 永定河 이북의 북방 세력, 그리고 요령성 지역의 魏營子類型 집단 사이에 있었던 대외 교류적 측면에서 매납된 유물이라는 견해가 설득력이 높다. 따라서 이들 청동예기로 요령성 지역에서 기자조선을 상정할 수는 없다. 그러나 북경 일대 ‘(己+其)’관련 청동예기를 근거로 최소한 기자의 존재성과 (己+其)族 집단의 사민 가능성은 인정할 수 있을 것이다. 그런데 이들 집단이 이동해 갔을 하북성 지역의 燕나라 인근을 기자조선 지역이라 한다면, 최소한 기자 집단이 이동해 가기 이전에 하북성 지역에는 이후에 ‘조선’으로 불릴 만한 세력이나 최소한 조선과 관련된 지역 명칭이 있어야만 한다.

그러나 기자조선을 제외하고 殷․西周代에 조선은 문헌상으로 등장하지 않는다. 따라서 최소한 하북성 지역으로 기자 집단이 이동해간 것을 역사적 사실로 받아들이더라도, 해당 지역을 기자조선으로 상정할 수는 없다. 따라서 殷․周 교체기에 기자조선과 관련된 기자 전승은 후대에 왜곡된 것이라 할 수 있겠다.

물론 위만조선이 멸망하는 시기에 적극적으로 漢나라에 투항하거나, 침략국을 지지한 토착 세력 중에서 기자를 자신의 선조와 연결시키는 작업이 있었을 것이다. 그리고 이것은 이후 기자조선관을 더욱 확고하게 뿌리내리게 한 내적 요인이 되었다. 이렇게 해서 기자조선관은 고래로부터 조선시대, 그리고 현대에 이르기까지 별다른 근거 없이 우리의 인식 속에 자리잡게 되었다. 따라서 지금에라도 우리 스스로가 타자를 우리로 인식했던 지난날의 역사적 과오를 냉철히 성찰하는 계기를 가져야 하겠다.

(己+其)

<도표 1> 고대 중국 문헌을 통해 본 箕子 전승의 흐름

투고일: 2012.7.7

심사일: 2012.9.4

게재확정일: 2012.9.4

•참고문헌

․經義考, 經典釋文, 古史辨, 古言, 管子, 舊唐書, 論語, 論衡, 法言, 四庫全書總目, 史記, 三國志, 尙書, 尙書大傳, 隋書, 荀子, 易林, 魏略, 日知錄集釋, 義門讀書記,潛夫論, 戰國策, 周易, 竹書紀年, 春秋左氏傳, 太平寰宇記, 韓非子, 漢書, 韓詩外傳, 後漢書, 淮南子

․권오중, 樂浪郡硏究, 一潮閣, 1992

․리지린, 고조선 연구, 열사람, 1963

․오영찬, 낙랑군 연구, 사계절, 2006

․李丙燾, 韓國古代史硏究, 博英社, 1987

․郭大順․張星德, 東北文化與幽燕文明―早期中國文明, 南京: 江蘇教育出版社, 2005

․梁啓超, 飲冰室專集 5, 臺灣: 中華書局印行, 1936

․胡適, 歷史語言硏究所集刊 20 上, 江蘇古籍出版社, 1948

․유.엠.부찐 저, 국사편찬위원회 역, 古朝鮮, 國史編纂委員會, 1976

․노태돈, 「기자동래설의 사실성 여부」, 한국사를 통해 본 우리와 세계에 대한인식, 풀빛, 1998, 289~393면

․박대재, 「箕子 관련 商周靑銅器 銘文과 箕子東來說」, 先史와 古代 32,韓國古代學會, 2010, 112~148면

․裵眞永, 「西周初期 燕國의 成立과 姬燕文化의 形成에 관한 試論」, 2000년도 동양사학회 秋季 學術發表會 發表要地, 2000.10, 1~10면

․______, 「甲骨-金文으로 본 商代 北京地域 政治體」, 中國史硏究 47, 中國史學會, 2007, 1~36면

․서영수, 「衛滿朝鮮의 形成過程과 國家的 性格」, 韓國古代史硏究 9, 신서원, 1996, 91~130면

․______, 「史記古朝鮮 史料의 構成 분석과 新 解釋(1)」, 단군학연구 18,단군학회, 2008, 57~86면

․沈腢俊, 「箕子東來與否와 (己+其)侯에 대하여」, 淑大史論 2, 淑明女大 史學科, 1965, 19~53면

․沈載勳, 「상쟁하는 고대사 서술과 대안 모색 -詩經 “韓奕”편 다시 읽기-」, 東方學志 137, 延世大 國學硏究院, 2007, 251~300면

․______, 「商周 청동기를 통해 본 (己+其)族의 이산과 성쇠」, 歷史學報, 歷史學會, 2008(a), 371~418면

․______, 「商周시대 移民과 국가 -동서 융합을 통한 절반의 중국 형성-」, 東洋史學硏究 103, 東洋史學會, 2008(b), 1~48면

․吳江原, 「古朝鮮 位置比定에 관한 硏究史的 檢討(1)」, 白山學報 47, 白山學會, 1996, 5~50면

․______, 「중국 중고교 역사 교과서의 고조선 서술 분석과 비판」, 중국 역사교과서의 한국 고대사 서술문제, 동북아역사재단, 2006, 17~49면

․______, 「商末周初 大凌河 流域과 그 周邊 地域의 文化 動向과 大凌河 流域의 靑銅禮器 埋納遺構」, 韓國上古史學報 74, 韓國上古史學會,2011, 5~44면

․오강원, 「삼국지 배송지 주와 위략 고조선 관련기사」, 정신문화연구35-3, 한국학중앙연구원, 2012, 168면

․尹乃鉉, 「箕子新考」, 韓國史硏究 41, 韓國史硏究會, 1983, 1~50면

․尹龍九, 「樂浪遺民의 墓誌 二例」, 仁荷史學 3, 인하대 사학과, 1995, 5~9면

․______, 「3세기 이전 中國史書에 나타난 韓國古代史像」, 한국고대사연구 14, 한국고대사학회, 1998, 115~162면

․이성규, 「고대 중국인이 본 한민족의 원류」, 한국사시민강좌 32, 일조각, 2003, 105~160면

․李亨求, 「大凌河流域의 殷末周初 靑銅器文化와 箕子 및 箕子朝鮮」, 韓國上古史學報 5, 韓國上古史學會, 1991, 7~35면

․______, 「渤海沿岸 大凌河流域 箕子朝鮮의 遺蹟․遺物」, 古朝鮮과 扶餘의 諸問題, 新書苑, 1997, 55~89면

․임기환, 「낙랑 유민 관련 금석문」, (譯註)韓國古代 金石文 1, 駕洛國史蹟開發硏究院, 1992, 583~592면

․全海宗, 「古代 中國人의 韓國觀」, 동아시아사의 비교와 교류, 지식산업사,2000, 25~74면

․丁征磊, 「중국의 기자(箕子)조선에 관한 인식」, 선문대 석사학위논문, 2007

․丁仲煥, 「箕子朝鮮考」, 東亞論叢 2, 동아대학교, 1964, 7~35면

․조원진, 「기자조선 연구의 성과와 과제」, 단군학연구 20, 단군학회, 2009, 395~441면

․喀左縣文化館 외, 「遼寧喀左縣北洞村出土的殷周靑銅器」, 考古 6, 1974, 364~372면

․喀左縣文化館․朝陽地區博物館․遼寧省博物館, 「遼寧省喀左縣山灣子出土殷周靑銅器」, 文物 12, 1977, 23~33면

․熱河省博物館籌備處, 「熱河凌源縣海島營子村發現的古代銅器」, 文物參考資料 8, 1955, 16~27면

․閻海, 「箕子東走朝鮮探因」, 北方文物 2, 2001, 75~78면

․遼寧省博物館朝陽地區博物館, 「遼寧喀左縣北洞村發現殷代靑銅器」, 考古 4, 1973, 225~226면

․張博泉, 「箕子‘八條之敎’的硏究」, 史學集刊 1, 1995, 19~25면

․黃歷鴻․吳晋生, 「“箕子朝鮮”鉤沉」, 北方文物 3, 2001, 52~56면

The expansion process of the Kija's legend and their historical context

Oh, Hyun-su

Among the ancient documents which record 'Joseon', the Kija Joseon article appears as many as 14 times during the Yin-Zhou transition. However it does not appear even once during the following Western Zhou. Therefore there is a need to verify whether the passages linking Kija and Joseon reflect historical fact. Firstly, the Kija legend before the appearance of the Kija Joseon theory was analyzed, the original form of the Kija legend was that of antagonism between Kija and King Zhou. This was expanded in the following sequence: 'Kija being imprisoned by King Zhou' → 'King wu freeing Kija' → 'Kija visiting King wu' → 'Kija explaining the Hongfan to King wu'. From this, a legend linking Kija and Joseon was newly added.

The first document to link Kija with Joseon was the Sangseodaejeon, which was written during the period of Emperor Wu of the Former Han Dynasty by a disciple of Fu Sheng, who recorded his master's teachings. Afterwards, new elements were added to the legend of Kija in the following sequence: the Shiji records that 'Kija composed a poem called 'maixiu'' → the Hanshu records that 'Kija civilized the people of Joseon' → the Weilue records that 'Joseonhu was a descendant of Kija' → the Sanguozhi and Houhanshu records that 'Kija enacted the eight forbidden behaviors' → the Suishu and Taipinghuanyuji records that 'the ancestors of Goguryeo was Kija Joseon'.

The historical background to the expansion of the Kija legend was ideological and historical measures taken to grant moral justification to Emperor Wu of the Former Han Dynasty's invasion of Joseon and the need for efficient rule of Lo-lang Commandery and the Sui-Tang Dynasty's invasion of the Goguryeo Dynasty. Therefore, the Kija Joseon theory was a result of the historical needs of the time and does not reflect historical fact.

Key Words : Kija being imprisoned by King Zhou(囚箕子說), King wu freeing Kija(釋箕子說), Kija visiting King wu(箕子來朝說), Kija explaining the Hongfan to King wu(洪範敎授說), Kija composed a p oem called 'maixiu'(麥秀之詩作者說), Kija civilized the people of Joseon(箕子敎化說), Joseonhu was a descendant of Kija(朝鮮侯=箕子之後孫說), Kija enacted the eight forbidden behaviors (犯禁八條制定說), the ancestors of Goguryeo was Kija Joseon (箕子朝鮮⇒ 高句麗說)

댓글 없음:

댓글 쓰기